後輪のハブベアリングが限界です。

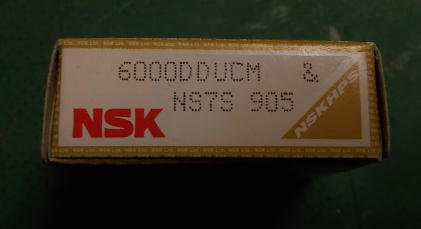

ここのベアリングは、ごく普通の工業規格品 6000番の両ゴムパッキン品です。お安く手軽に入手可能です。

これも当然シールめくってテフロンパウダー振りかけです。

ハブによって構造が違いますが、今回のハブはこのようなフランジのあるハブ軸が使用されています。

木の板等の当て物をして、ハンマーでひっぱたけば、簡単にベアリングをたたき出すことが可能です。

ただし、この方法でベアリングを外すと外側レースで嵌合されているベアリングを内側レースを叩くことにより、抜き取ることになるため、

内側レース - ベアリング(ボール) - 外側レース

の順に衝撃力が掛かります。

この方法で打ち出したベアリングは、ボールに衝撃が加わるため、再利用不可となります。

圧入の際にも、外周で嵌合する場合は、内側レースに力を掛ける事は厳禁です。

ヘッドセット圧入に使った圧入器でベアリング側面全体に力を掛けて、圧入していきます。

外側レースと内側レースは、一般的なベアリングの場合、同じ厚みのため、完全面一になっているため、側面全体に力を掛ければ、ボールに負担を掛けることなく、圧入が可能です。

このヘッドセット圧入器、構造が単純なため、あちこちの圧入作業で重宝します。

ヘッドセットで使用する場合は、専用品よりも傾きを調整しながら気を遣いながら圧入する必要がありますが、ハブの場合は中心のボルトがほぼハブ軸と同径のため、綺麗に真っ直ぐベアリングをおしこめます。

ヘッドセット圧入器と言いつつも、汎用ベアリング圧入器としての方が使い勝手が優れています。

このハブは構造上ベアリングがハブボディーの面より、一段奥まった部分まで圧入の必要があるため、ベアリングがハブボディーと面一になった後、圧入器を一度分解して、当て物を挟んで再度奥に当たるまで圧入します。

片方のベアリングの圧入が完了したら、反対側のベアリングは、ハブ軸を利用して圧入します。

ネジをハブ軸を、ナットはハブ固定ネジを、当て物は圧入器の物を使用して、再びハブボディー面一まで圧入します。

ハブボディー外周より、更に一段奥までベアリングを圧入しますが、ハブ軸はネジの長さが短いため、当て物のソケットレンチのコマが入りません。

一回り大きめのワッシャーの外周を、ハブボディー ギリギリの大きさに削り込んだ物を用意し、もう一段圧入を繰り返します。

以上で、ベアリングの交換が終了し、気持ちよく回転するハブになりました。

前輪のハブのベアリングの回転は、全く問題がありませんでしたが、と言うよりも、当たりが出て非常に良い状態でしたが、後輪を交換したついでに、一気に交換しました。

結果的には、ハブ軸とベアリング内側レースの間で若干のさびが発生していました。回転に問題がなくてもちょうど買え頃だったようです。

ハブ固定ナットも、当たり面に「マクレ」(右側赤丸)が発生していました。

気にするほどでもありませんが、気になったので左側のように軽く修正しています。

マクレは使っているうちに発生してくるので、新品に交換するよりも、当たりが付いて出てきたマクレを修正した方が、トラブルの出ない自転車になると判断して、修正しながら再利用しています。

ハンマーの頭、ポンチやタガネの尻、等と同じ考え方です。